Fernando Londoño Martínez

Profesor titular de la Universidad Diego Portales

I. Una primera imagen de la expansión acelerada del ordenamiento penal chileno (ad intra de su Código Penal)

¿A qué se parece el ordenamiento penal chileno, cumplidos ya 150 años desde la entrada en vigencia del único Código Penal de su historia republicana? ¿Cuál es su rostro? ¿Cuál es su cifra?

Antes de responder a aquella pregunta, conviene ofrecer una primera imagen “cuantitativa”, cuanto menos en el plano del input; es decir, en el plano puramente legal positivo[2]. En ese contexto, el ordenamiento penal chileno se deja describir perfectamente como un ordenamiento en expansión acelerada[3], en dos espacios: ad intra y ad extra del Código Penal chileno[4]. Ad intra, la imagen de esta expansión acelerada puede ser descrita con precisión sobre la base de datos cuantitativos.

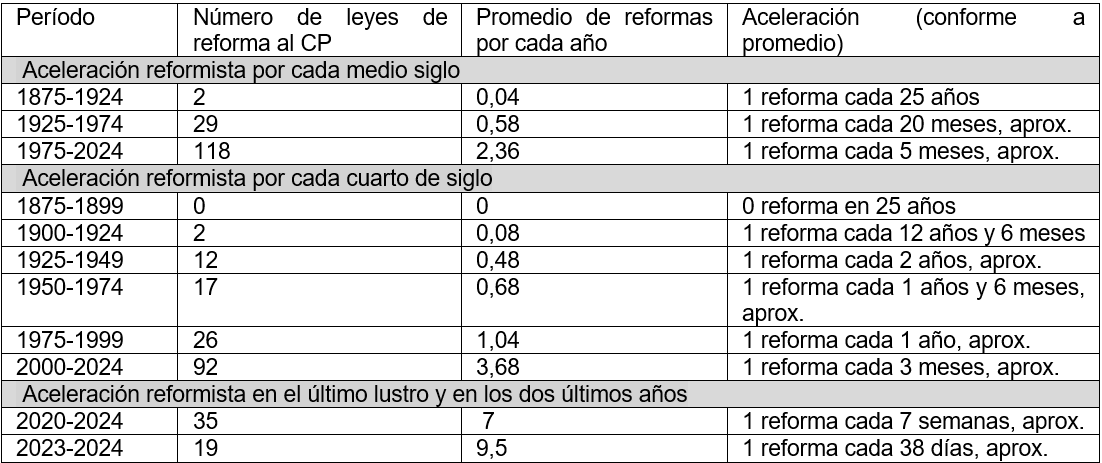

He aquí la tabla 1, que muy eficazmente nos permite apreciar el ritmo vertiginoso de las reformas al Código Penal.

Tabla 1. Aceleración de las reformas al Código Penal chileno (1875-2024)[5]

Nótese que, si en sus primeros ciento veinticinco años de vida el Código Penal fue objeto de 57 instancias de reforma, sólo en los siguientes veinticinco años —desde 2000 a 2024— ese número alcanzó a 92. Una imagen rotunda de la erosión acelerada del Código original se obtiene si su arco de vida se divide en tres períodos de medio siglo: resultan así 2 instancias de enmienda en las primeras cinco décadas, 29 reformas para el siguiente período, hasta 1974, y 118 reformas en lo que va desde entonces hasta el 2024.

Un análisis más detallado —con cortes cada veinticinco años — demuestra que la aceleración se agudiza especialmente en el último cuarto de siglo. Ni qué decir sobre el último lustro: la aceleración se dispara, con 35 leyes de reforma en el período, de las cuales 19 en los últimos dos años medidos. Esto quiere decir una media de 1 reforma al Código cada 7 semanas en los últimos 5 años; y una reforma cada 38 días en los últimos dos años[6].

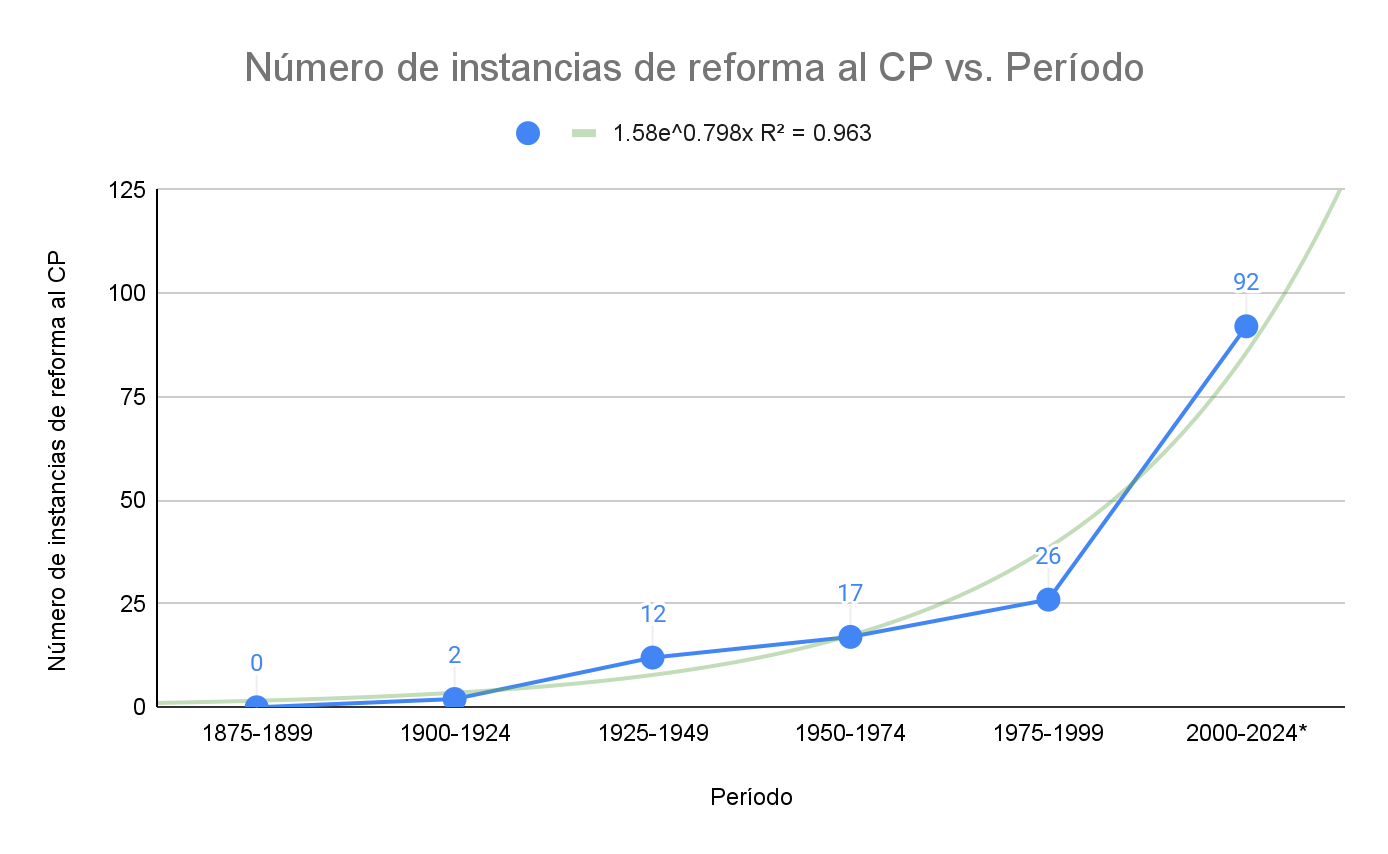

En esta segunda tabla puede apreciarse la curva de la aceleración, con una inclinación muy marcada en los últimos veinticinco años:

Tabla 2. Curva de la aceleración de las reformas al Código Penal chileno (1875-2024)[7]

* Nota para la tabla 2: Si puede hablarse de un «factor de aceleracion», el parámetro exponencial de 0.798 es el que le da “forma” a la curva.

II. Contenidos o ejes de la expansión acelerada. Matrices políticas en juego: reformas desde “la derecha” y “la izquierda”

Ahora podemos superar esta perspectiva cuantitativa y dar una rápida mirada a algunos contenidos de la expansión del ordenamiento penal chileno en el último cuarto de siglo, incluyendo ahora la dimensión ad extra del Código Penal.

Pues bien, a excepción de dos o tres reformas[8], el objetivo del legislador penal ha sido consistentemente de tipo punitivista; es decir, crecientemente se han ido cubriendo con tipos penales más ámbitos de la vida social (criminalización), pero sobre todo se han endurecido las sanciones. Más concretamente, se han fomentado las condiciones para que se aplique una pena de presidio real o efectivo.

En una primera fase —hasta 2014— este propósito se fomentó simplemente aumentando la pena en abstracto, especialmente desde el piso o mínimo. En 2014 —mediante la llamada Ley Emilia[9]— el legislador «descubre» que puede alcanzar el objetivo restringiendo el espacio de determinación judicial de las penas (endurecimiento del marco en abstracto) y luego, de forma aún más eficaz, introduciendo limitaciones en las modalidades alternativas de cumplimiento de las penas privativas de libertad para determinadas categorías de delitos (limitaciones que luego se han ido extendiendo a manchones en el ordenamiento penal).

Por último, en 2023 el legislador introdujo un severo régimen especial de determinación y ejecución de penas para el ámbito del derecho penal económico (Ley 21.595 de 17 de agosto), que mira a propiciar la aplicación de presidio efectivo, especialmente en supuestos de calificada lesividad o culpabilidad[10].

Por lo que se refiere a las materias o contenidos de Parte Especial de las reformas de este último cuarto de siglo, es plausible clasificarlas —no sin algo de arbitrariedad— en dos grandes grupos, según la matriz política de su impulso. Así:

a. Reformas preferentemente impulsadas por sectores o partidos del «orden y la seguridad» (tendencialmente más cercanos a “las derechas”). En concreto:

1). Delitos contra la propiedad (en sentido estricto, incluyendo tipos de incendio y daño, y excluyendo delitos patrimoniales): 28 leyes de reforma se ubican en este campo solo en los últimos 25 años; a saber, leyes N.os 19.806, 19.950, 20.090, 20.253, 20.273, 20.427, 20.480, 20.596, 20.601, 20.639, 20.653, 20.813, 20.830, 20.931, 21.064, 21.170, 21.208, 21.402, 21.483, 21.488, 21.489, 21.555, 21.577, 21.587, 21.595, 21.601, 21.633 y 21.694.

Los ejes principales de estas reformas pueden esquematizarse de este modo:

- En general, apuntan al endurecimiento de las penas o a dar con un sistema de determinación de pena más severo y más rígido.

- Responden a nuevos fenómenos urbanos: “portonazos” (asaltos con robo de vehículos), robos de cajeros automáticos, etc.

- O bien responden al denominado «conflicto mapuche» (en materia de hurto de madera, incendios).

2). Tráfico de drogas y criminalidad organizada: Tras la importante L. 20.000 de 2005 en materia de drogas, se han sucedido ya 7 reformas a su respecto en los últimos 20 años (leyes 20.074, 20.502, 20.587, 20.603, 20.830, 21.575, 21.694). Cabe aquí mencionar además la reciente L. 21.577 en materia de criminalidad organizada.

b. Reformas preferentemente impulsadas por sectores o partidos del progresismo, de las minorías vulnerables (tendencialmente más cercanos a “las izquierdas”). En concreto:

i. Derecho penal humanitario, identitario, anti discriminación y de género:

-

-

-

- Tráfico de migrantes (L. 20.507, 21.325, 21.577)

- Tortura y tratos crueles o degradantes (L. 20.968, 21.560)

- Varias formas de femicidio (L. 21.212), suicidio-femicidio (L. 21.523)

- Delitos sexuales: 10 leyes de reforma en el último cuarto de siglo (tras la reforma global de 1999)

- Abusos contra niños, ancianos y personas con discapacidad (L. 21.013)

- Leyes con nombres de las víctimas: L. Zamudio (antidiscriminación), Emilia (manejo en estado de ebriedad), Gabriela (femicidio), Tamara (niños, ancianos y personas con discapacidad) y Antonia (suicidio-femicidio)

-

-

ii. Derecho penal económico: L. 20.393 de 2009, de responsabilidad de las personas jurídicas, ya objeto de 8 leyes de reforma desde su entrada en vigencia; la L. 21.121 de 2018 (con la introducción de tipos penales de tanto impacto como la administración desleal, la corrupción entre particulares o la negociación incompatible en contexto societario, entre otros); y, en fin, la ya mencionada L. 21.595, de delitos económicos, que ha venido a constituir una suerte de pequeño Código Penal para esta clase de delitos, en la medida que crea un sistema especial de determinación y sustitución de penas.

III. Corolario: el mosaico y el elogio a la cultura jurídico-penal

Ahora se está en condiciones de responder a la pregunta de apertura, aunque sea muy aproximadamente[11]: ¿a qué se parece el ordenamiento penal chileno actual? ¿Cuál es su rostro?

El rostro actual del derecho penal chileno es tan bifronte como abigarrado. La fuerza centrífuga del tiempo lo ha vuelto progresivamente inasible, transformándolo en un complejo mosaico de piezas imperfectamente encajadas, sin claros principios ordenadores. La idea de un “sistema” resulta cada vez más ardua. En semejante diversidad, la unidad se mantiene apenas gracias a la cultura jurídico-penal: aquella que aportan los actores del sistema y que se sigue enseñando en las facultades de Derecho.

De no mediar un esfuerzo centrípeto de recodificación, la expansión acelerada dará paso a un archipiélago, desdibujándose la idea misma de un rostro para el derecho penal chileno.

Ahora bien, si acaso aquella recodificación es oportuna y posible a corto plazo en el Chile actual, eso es ya otro asunto. De un lado, la “temperatura ambiente” —en un contexto de creciente impacto del crimen organizado— parece poco compatible con un Código Penal respetuoso de las garantías propias de un Estado de Derecho. Por otra parte, la fijación del derecho supone un escenario epigonal, conforme a la dinámica del sedimento[12]; es decir, de relativo consenso sobre el valor de un acervo de principios, reglas y soluciones, cuya reconcentración —en términos de ordenación, simplificación y actualización— demanda el presente.

Pero, aunque dicha demanda exista (a la fuerza centrífuga ha de oponerse una centrípeta, por mor de la praxis), el presente parece lejos de poderse domesticar. Más arriba se ha hablado de aceleración expansiva, al frenético ritmo de una reforma al Código Penal cada 38 días durante los últimos dos años medidos. Eso ya no es aceleración, sino “ebullición” legislativa…

En un escenario semejante, la fijación del derecho tiene la apariencia de una proeza improbable. Habrá, entonces, como siempre, que seguir apostando al valor de la cultura jurídico-penal de los actores del sistema (¡y al de las facultades de Derecho!).

Bibliografía citada

Guzmán Brito, A (1977): La fijación del Derecho. Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Guzmán Dalbora, J. L. (2013). Reseña histórica de la codificación penal y procesal penal en Chile. En Mañalich, J. P. (Coord.), La Ciencia Penal en la Universidad de Chile. Libro Homenaje a los Profesores del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (pp. 105-129). Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Londoño, F. (2022). El mosaico y la política: lo singular y lo global en el derecho penal chileno, tras (casi) 150 años de su Código Penal. Diritto Penale Contemporaneo – Rivista Trimestrale, 4, pp. 1-36.

Politoff, S., & Ortiz, L. (Dirs.), & Matus, J. P. (Coord.). (2002). Texto y Comentario del Código Penal Chileno. Tomo I. Libro Primero – Parte General. Editorial Jurídica de Chile.

Silva Sánchez, J. M. (1999/2000/2011). La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales (1.ª y 2.ª ed., Civitas; 3.ª ed., Edisofer).

Wilenmann, J.. Larroulet, P., & Arriagada, I. (2024). La caída del encarcelamiento en Chile: Un estudio sobre el comportamiento del sistema penal chileno y su impacto en la población penal. Política Criminal, 19 (37), pp. 354-385.

- El presente texto se encuentra asociado al proyecto Fondecyt Regular 1201281, del que el suscrito es investigador principal. Partes de él fueron objeto de discusión en las XI Jornadas de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (8 de julio de 2025), así como en el curso de invierno para estudiantes visitantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (30 de julio de 2025). En lo demás, el texto representa una actualización de datos y contenidos, amén de una adaptación, de algunos segmentos del artículo Londoño (2022). El autor agradece el interés de los estudiantes de la Asociación Civil Derecho & Sociedad de la limeña PUCP, responsables del Portal Jurídico Interdisciplinario Pólemos, y les ha consignado el presente texto, no obstante estar únicamente dedicado al derecho chileno, en la confianza que varios de los aspectos de la expansión acelerada del derecho penal chileno encuentran un correlato fuera de Chile; en el Perú, por de pronto… ↑

- Más interesante incluso sería ofrecer una imagen del output; i.e., de la evolución de las tasas de condena y, más específicamente, de encarcelamiento del sistema penal. Para un estudio reciente sobre el encarcelamiento en Chile (relativo a su caída en el período 2010-2022), cfr. Wilenmann, Larroulet y Arriagada (2024). ↑

- La idea de expansión aplicada al derecho penal se debe, como se sabe, al célebre y ya clásico ensayo Silva Sánchez (1999/2001/2011). ↑

- Para una reseña crítica sobre las muchas reformas al Código Penal, cfr. Guzmán (2013) pp. 108 ss y 120 ss., con ulterior bibliografía en p. 128. ↑

- Elaborada en base a información disponible en www.bcn.cl, parcialmente cotejada con la tabla cronológica de modificaciones del Código Penal elaborada hasta el año 1999 por Roberto Navarro Dolmestch y publicada como anexo al Comentario preliminar de Manuel de Ricacoba y Rivacoba en Politoff y Ortiz (2002) pp. 39-47. ↑

- Desde un punto de vista funcional, se podría incluso hablar de un fenómeno de cuasi saturación, en el que el exceso legislativo arriesga ser contraproducente para los propios fines de las respectivas reformas. ↑

- Por la modulación del factor de aceleración exponencial y la curva de las reformas al Código Penal (tabla 2), el autor debe agradecer a su amigo Pablo Bleyer. ↑

- El viejo tipo de sodomía del art. 365 CP o el caso del aborto por indicación (L. 21.030), por de pronto. ↑

- L. 20.770. ↑

- Para lo cual es decisivo considerar el juego de las agravantes calificadas del art. 16 de la aludida ley y las disposiciones relativas a la sustitución de la pena (arts. 19-26, siempre de la misma ley). ↑

- Una imagen completa debería considerar, como es obvio, la dimensión práctica, aquella del derecho viviente, con lo cual debería considerarse el impacto del “nuevo” sistema procesal penal acusatorio (que este año cumple ya un cuarto de siglo), así como la dimensión del output, en términos de condenas y encarcelamiento. ↑

- Sobre la fijación del derecho y la necesidad de obras epigonales, cfr. Guzmán Brito (1977). ↑